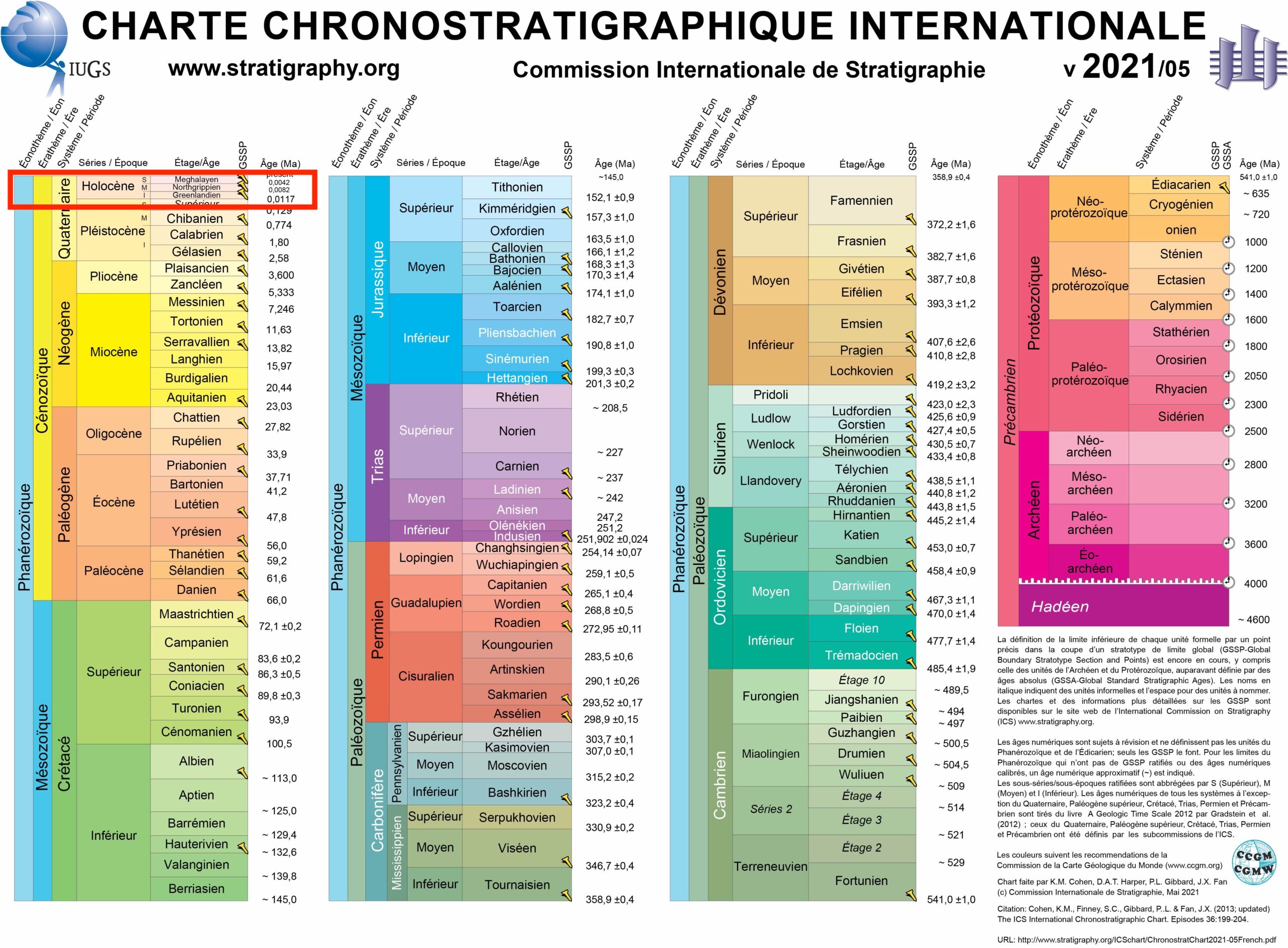

Changement climatique, érosion de la biodiversité, pandémies, trou dans la couche d’ozone, pollutions globalisées, pression démographique, acidification des océans, etc… Toutes ces crises peuvent être appréhendées grâce à un concept : l’Anthropocène. Notion construite en rupture avec l’Holocène (qui est officiellement toujours l’époque dans laquelle nous vivons depuis environ 11 700 ans), l’Anthropocène suppose l’entrée dans une nouvelle époque géologique due aux impacts de l’activité humaine. Cette notion souligne ainsi l’inséparabilité de la relation nature/homme.

Pourquoi un article sur l’Anthropocène ?

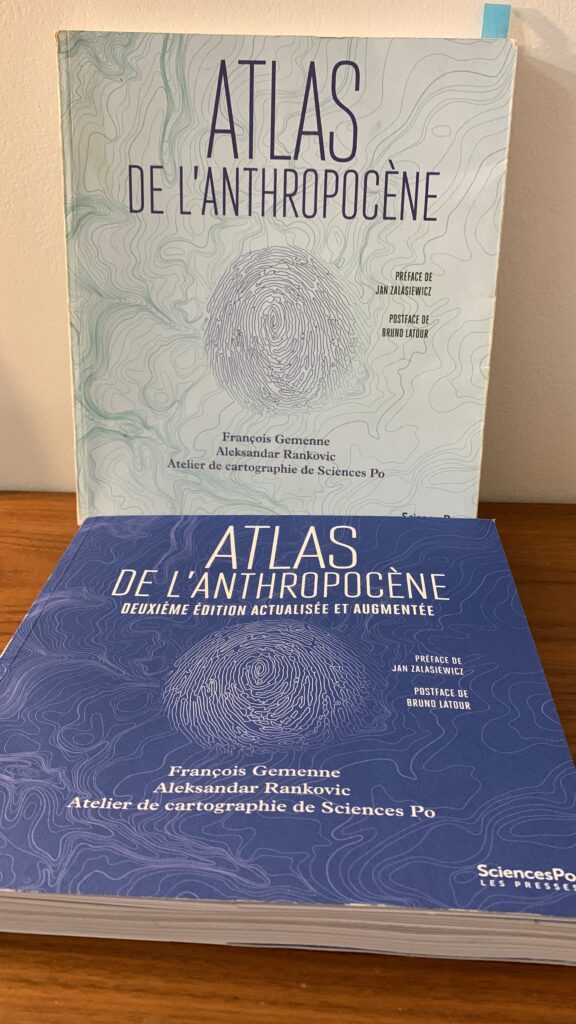

Vivement intéressé par les sujets afférents à la crise écologique que nous traversons, il était important pour moi d’écrire sur ce concept, tant il a façonné ma pensée ces deux dernière années. Un livre a beaucoup nourri mes réflexions depuis : l’Atlas de l’Anthropocène écrit par François Gemenne et Aleksandar Rankovic.

Dans cet atlas, ces deux scientifiques nous invitent à :

apprendre à réfléchir politiquement sur des questions qui dépassent l’échelle temporelle et spatiale de l’expérience humaine.

François Gemenne et Aleksandar Rankovic – Atlas de l’Anthropocène

Grâce à un superbe travail de mise en image des données, cet ouvrage est aussi accessible que sérieux. Il permet une prise de conscience des bouleversements écologiques en cours, le tout grâce à des données étayées scientifiquement. Vous l’aurez compris, j’en conseille la lecture à tous.

Qu’est-ce que l’Anthropocène ?

Pour traiter ce sujet, je me suis appuyé sur le Dictionnaire critique de l’anthropocène du CNRS, et la définition qu’en propose Josselin Guyot-Téphany :

le concept d’Anthropocène repose sur une hypothèse forte : l’entrée dans une nouvelle époque géologique caractérisée par l’empreinte généralisée et irréversible des êtres humains et de leurs activités sur la Terre.

Cette hypothèse signifie que nous sommes acteurs et témoins d’une révolution planétaire qui entraîne la création d’un nouveau système-Terre dont nous peinons aujourd’hui à prendre la mesure. D’ailleurs, comme le remarque justement Jan Zalasiewicz dans la préface de l’Atlas de l’Anthropocène, « la partie semble jouée avant que nous ayons pu en comprendre les règles. »

Origines de l’Anthropocène

L’Anthropocène est une notion qui a été popularisée par Paul Crutzen. Ce chimiste de l’atmosphère s’était fait connaître pour ses travaux sur le « trou » de la couche d’ozone, qui lui on valu un prix Nobel en 1995. Cinq ans plus tard, il affirme dans un colloque que nous sommes sortis de l’Holocène, pour entrer dans une nouvelle époque géologique : l’Anthropocène.

En 2000, avec le biologiste Eugène Stoermer, il rédige « The “Anthropocene”« . Dans cet article, Crutzen et Stoermer soulignent le rôle central de l’homme en géologie et en écologie et proposent « d’utiliser le terme “Anthropocène” pour [nommer] l’époque géologique actuelle. »

Les chercheurs estiment en effet que la croissance démographique, l’urbanisation, le prélèvement des ressources fossiles, la transformation des habitats naturels et le rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont provoqué une modification globale du système-Terre avec une ampleur inédite, le faisant dévier de sa trajectoire actuelle.

Dans leur article, Crutzen et Stoermer font coïncider le début de cette nouvelle époque en 1784. Année hautement symbolique puisqu’il s’agit de l’invention de la machine à vapeur. Ce qui permet aux auteurs de pointer le rôle décisif de la révolution industrielle dans la sortie de l’Holocène. Ainsi, cette hypothèse souligne la capacité humaine à transformer l’ensemble du système-Terre.

En 2002, Paul Crutzen publie également « Geology of Mankind » dans la revue Nature qui aura également une grande influence dans l’essor de l’utilisation du concept d’Anthropocène.

L’Anthropocène, révélateur de l’inconscience écologique

L’Anthropocène nous force à penser différemment. Ce concept nous invite à ne plus considérer l’homme distinctement de l’environnement. Dès lors, l’Anthropocène suppose une approche décloisonnée entre sciences naturelles et sciences sociales qui sont encore – malheureusement – enseignées de façon distincte, de la primaire à l’université. Ce qui rend cet objet d’autant plus complexe à appréhender du point de vue politique car il suppose de considérer ensemble la Terre (régie par les sciences naturelles) et le monde humain (régi par les sciences sociales).

Cette disjonction fonctionne au sein de l’enseignement universitaire, où le cerveau et le corps sont étudiés en département de biologie tandis que l’esprit et la vie sociale sont étudiés en département des de psychologie et sociologie.

Edgar Morin, L’entrée dans l’ère écologique.

Pourquoi l’Anthropocène va prendre de l’importance ?

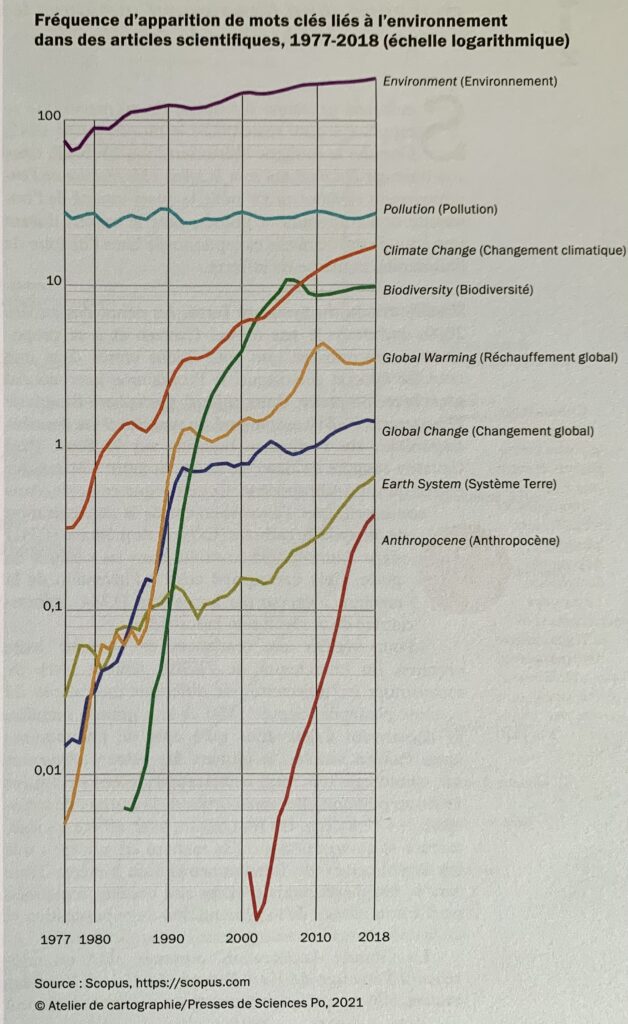

Enumérées au début de cet article, les crises que nous traversons sont nombreuses et profondes : Changement climatique, effondrement de la biodiversité, pandémies, trou dans la couche d’ozone, pollutions globalisées, pression démographique, acidification des océans, etc… Dès lors, l’Anthropocène s’avère utile puisqu’il permet de lire toutes les crises en une. C’est certainement ce qui en fait un concept séduisant, pouvant expliquer sa croissance dans le champ scientifique.

Comme l’illustre ce graphique, on observe une augmentation sensible de l’utilisation du mot « Anthropocène » (ou Anthropocene en anglais) dans les publications scientifiques. Ainsi, on peut raisonnablement se demander si la notion a le pouvoir de passer de la sphère scientifique à l’espace public comme l’a fait si aisément celle du « développement durable ».

Popularisée par le rapport Brundtland de 1987, la notion de « sustainable development » mériterait un article à elle seule. En effet, en français, la notion perd de sa substance car elle a été maladroitement traduite par « développement durable ». Le concept a pénétré toutes les sphères de notre société au point qu’il est aujourd’hui victime de son succès. En effet, nombre des entreprises les plus polluantes se sont aujourd’hui appropriées cette notion à leur avantage, tout comme des politiques ayant pour intérêt de maintenir le statu-quo. En bref, le développement durable est une notion malléable, qu’il est à mon sens préférable d’éviter aujourd’hui.

Pour en revenir à l’Anthropocène, cette notion a le potentiel d’infuser l’espace public. Pour preuve, elle commence à faire son apparition dans des médias « grand public » (TF1, Le Monde, Courrier International, etc…).

Un des principaux avantage de l’Anthropocène réside dans sa capacité à nommer l’époque dans laquelle nous vivons. Aussi incertaine que nouvelle, elle est marquée par des processus que les catégories traditionnelles de la pensée parviennent difficilement à caractériser. Dès lors, la force de l’Anthropocène est de fournir un cadre de pensée qui permet d’appréhender ces processus.

La crise écologique est si générale et si diverse à la fois qu’il est difficile de la représenter

François Gemenne et Aleksandar Rankovic – Atlas de l’Anthropocène

En effet, l’Anthropocène permet d’englober des conceptions différentes sur la nature de la crise environnementale contemporaine. Elle permet de réfléchir tant à son histoire, à ses causes, et par conséquent les solutions à y apporter.

Le mot de la fin

L’Anthropocène a une dimension éminemment politique dont il convient d’exploiter toute la force transformatrice. Prenant racine dans les sciences, cette notion a pour avantage de nous pousser à la réflexion. Prise au sérieux, l’hypothèse que constitue l’Anthropocène nous éloigne des schémas de pensée traditionnels. Pour autant, il ne faut pas simplement se contenter de dénoncer les problèmes, il faut surtout penser à énoncer des solutions concrètes.

Sortir du capitalisme, d’accord, mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Une « croissance verte », ok. Mais comment concevoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies ? On en revient à cette fameuse question posée depuis 1972… D’aucuns nous disent que la science nous sauvera. Ces mêmes personnes qui misent sur la géo-ingénierie sont tout autant impuissantes lorsqu’elles sont confrontées à la puissance des évènements climatiques extrêmes. A l’inverse, du côté des survivalistes, aucune organisation sociale à grande échelle n’est proposée.

Une clé de solution réside dans notre capacité à comprendre pourquoi il nous est si compliqué de sortir du modèle productiviste dans lequel nous sommes englués. Comme le dit Bruno Latour, l’Anthropocène « nous force à passer d’un ancien régime climatique à un nouveau régime, au sens aussi bien scientifique que politique de ce terme. »

Pour aller plus loin, mes sources :

- Crutzen Paul, Stoermer Eugène, « The “Anthropocene” »,Global Change Newsletter, vol. 41, 2000, pp. 17-18.

- Crutzen Paul, « Geology of mankind« , Nature, vol. 415, 23, 2002, p. 23.

- Gemenne François, Rankovic Aleksandar, Atlas de l’Anthropocène, Paris, Presses de SciencesPo, 2021, 172 p.

- Guyot-Téphany Josselin. « Anthropocène – histoire du concept », Groupe Cynorhodon coord., Dictionnaire critique de l’anthropocène, Paris : CNRS éditions, 2020, pp. 57-61.

- Morin Edgar, L’entrée dans l’ère écologique, les éditions de l’Aube, 2020, 160 p.

Très intéressant, merci !

En échange sur cette problématique, je me permets de vous suggérer la série de dessins réalisées pour le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble Intitulée « Anthropocène » : https://1011-art.blogspot.com/p/planche-encyclopedie.html

Mais aussi par la série « Panta rhei » sur ce même sujet https://1011-art.blogspot.com/p/ordre-du-monde.html

Et + de dessins encore en vous baladant sur mon site !